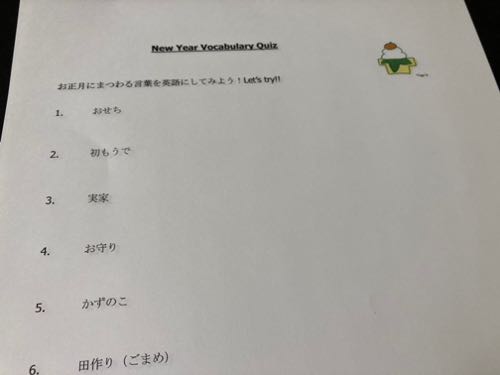

1月は、大学の授業やスクールの中高生クラスでお正月クイズにチャレンジしてもらった。

きっかけは今年最初の大学の授業準備のときに、「私も学生もまだお正月気分が抜けてないだろうから、何かいつもとちがうウォームアップを入れてみよう」と思いついたもの。

最初は「大学生には簡単すぎるかな?」と思ったけど、やってみたらみんな苦戦していた。

グループで相談してOKにしたものの、「もう出てこないです!」とお手上げしたグループは「おせち」をそのままローマ字で Osechi にしてたり…

「田作り(ごまめ)」にいたっては make rice field といろいろ突っ込みどころの多い珍解答をするグループもあったり…

結果、とても盛り上がって新年にふさわしいウォームアップができたのだった。

その日の授業後のフィードバックには、

「お正月にまつわる単語を知ることができてよかった!」とか「お正月クイズが楽しかった」といったコメントが多く、取り入れてよかったな、思いつきのアイデアって大事だな、とつくづく思った。(今年はもっと思いつきを信じて行動してみよう)

それと同時に、大学生でもつまずくのか!とあらためて会話スキルと彼らの英語知識(けっこう高い)とのアンバランスさを痛感した。

これって英語の知識だけじゃなく、発想の転換とか相手に伝えようという気持ちの強さがあらわれる部分だと思う。

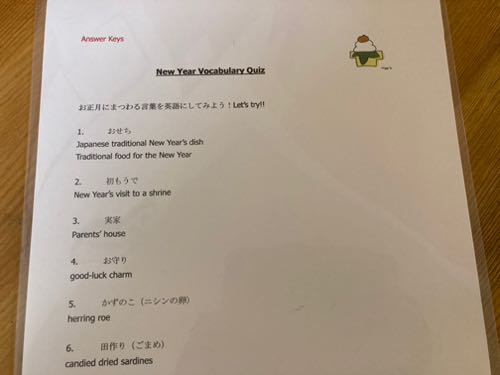

「おせち」だったら、New Year’s box(実際の解答にあった)でも悪くないけど、もっと「おせち」の本質がシンプルに伝わるように、

「日本の伝統的な」(Japanese traditional)というキーワードを入れて、

Japanese traditional New Year’s dish にしてみたり。

どうやったらこの伝えたいものの本質が相手にわかってもらえるかな?と客観的に日本語を見つめる。

日本人同士ならすんなり伝わること(伝統行事にまつわる単語など)も、外国の人にとっては未知のもの。説明はシンプルにならざるを得ない。

だからこそ、本質的な要素が凝縮された英語になるのだと思う。

私は昔から、この日本独特の行事や食べ物を英語で見るのが好きだ。

へえ~こう言うんだ!とかそんな意味だったのか!とか、いろいろ発見が多くて楽しい。

たとえば歌舞伎を見ていても、日本語のセリフだけじゃわかりづらい箇所も英語字幕を見るとすっきりしてわかりやすくなったり、本質がより理解できたりする。(NHK WORLD の KABUKI KOOL という番組は、英語字幕がついてておすすめです!)

このお正月クイズ、やはり中高生にとってはちょっと難しかったみたいだった。

でも「田作り」は small fish にするなど、がんばって自分の持ってる英語力を駆使していた子もいたので、

そうそうそれ!その工夫が大事!!と伝えた。

この正解例としては、

Candied dried sardines(直訳すると「飴状にした乾燥イワシ」)

になるけど、イワシがわからなかったら fish でいい。

あとは「栗きんとん」も意外と難しかったようで、あれは作ったことがある人でないと中身が何かわからないんだな、と思った。

栗は入ってるけど、ほとんどがサツマイモから作られている栗きんとん。

英語では、たとえば

mashed sweet potatoes with chestnuts

みたいになる。

大学生でも栗は「マロン」としがちなので(yellow marron と書いてるグループもいた)、あれはフランス語だから、英語で栗は chestnuts だよと教えたり。

日本の食べ物って、要するに何でできているか、どんなものか、自分でもわかってないと英語にしづらい。

英語にすることで、日本のものをより本質的に理解できるようになる。

そしてさらに興味を持って、自分の文化のことでも常に「これってなんだろう?何からできてるんだ?」と見ることができると、英会話も楽しく豊かなものになっていく。

ふっと思いついたお正月クイズだったけど、生徒にとっても私にとっても実りの多いスタートになってうれしかった。

次は日本の食べ物クイズを作って、後期最後の大学の授業でやってみようかな!

Kana